大学令に基づく早稲田大学発足の大正九年から新制大学移行直前の昭和二十三年に至るまでの時期は、第一次世界大戦直後の不況や関東大震災による首都壊滅、昭和初頭の「金融恐慌」、「昭和恐慌」、そしてテロリズム、戦時体制への移行、空襲による国土荒廃、更には敗戦後の大混乱、占領下における戦後改革など、我が国の政治・経済・社会が他に容易に類例を発見し難いほど大きな振幅で激動した、まさに波瀾万丈の時代であった。しかしその反面、第一次大戦を契機とするドラスティックな産業構造の変化がその後の不況や戦時経済体制の成立・崩壊の中で定着・進展し、戦後の「高度経済成長」の基盤が形成されるなど、「現代化」が進行した時期でもあった。以下に、こうした大学令下における学苑の歩みを、学生・生徒数、卒業生数等のデータの観察・吟味を通じて跡づけ、また、この時期に学苑の教壇に立った教員名、その就・退任の時期および担当科目を掲げ、本編の結びとする。

七九六―七九七頁の第五十八表および七九八―七九九頁の第五十九表には、『文部省年報』その他の資料を典拠とした大正九―昭和二十三年度の大学令下における学苑の学生・生徒数、卒業生・修了生数を、年度別に掲げてある。なお、第三巻一一一八頁で述べたように、校外生については公式データが欠如しているので、ここでは触れない。これらのデータの分析に先立ち、両表の作成に当って依拠した統計資料について一言しておこう。

『文部省年報』は、文部省が所管の大学、専門学校、その他の学事状況に関して公式発表する年次報告書で、当該期の学苑の学生数・生徒数・卒業生数・修了生数の動向を知る上で、信憑性の高い統計資料である。ここでは、大学院・学部・学院・専門部・高等師範部・専門学校に関して基本資料として用いた。

尤も、この種の信頼できる時系列データが他にないわけではない。すなわち、その他の利用可能な資料としては、「大学報告」、『早稲田大学学生現在表』、『東京府統計書』の三種がある。第二巻第五編第二十四章の作表にも利用した『早稲田学報』掲載の「大学報告」は、大正九―昭和二年度における各年度の職制の改正、教職員の異動、入試関係記事、学科課程などとともに、学部や専門部はもとより工手学校に至るまでの学生・生徒数、卒業生・修了生数をも掲げている。一方、学苑学籍課に保存されている『早稲田大学学生現在表』は、昭和八年から二十三年に至るまでの大学院・学部・学院・専門部・高等師範部・専門学校ならびに工手学校・高等工学校その他の付属学校の学生・生徒数をほぼ月ごとに集計し整理した一次資料である。また『東京府統計書』は、大正九―昭和十五年度における学苑の学生・生徒数、入学者数等を掲げている。これらはいずれも大学令下の学苑の学生数・生徒数・卒業生数の動向を統計的に把握するための貴重な統計資料であり、しかも『文部省年報』と照合すると相違も見られるので、『文部省年報』に記された数字のみを無批判に信頼するのははなはだ危険であろう。しかし、昭和三―七年度については「大学報告」と『早稲田大学学生現在表』を利用することができず、『東京府統計書』は昭和十五年度までしか利用できない。また『早稲田大学学生現在表』の場合、終戦前後に関しては調査を欠く月が少くない。更に、『東京府統計書』には『文部省年報』に記載されていない貴重なデータが時折見られるものの、その大半は『文部省年報』からの転載と思われる。そこで、これらの資料は補足的に用いるにとどめ、『文部省年報』を基本資料として利用する。なお、この『文部省年報』は、第五十五表(六二五頁)の注で指摘したように、大正九―昭和十七年度の学生・生徒数は、各年度とも年度内の三月一日現在のものを掲げているが、十八―二十年度に関しては、年度開始一ヵ月後の四月三十日現在、二十一―二十二年度は五月三十一日現在、二十三年度は四月三十日現在となっている。

ただし、文部省ではなく東京府(昭和十八年に東京都と改称)の所管にあった工手学校・高等工学校に関しては、当然のことながら『文部省年報』に記載がなく、また『東京府統計書』は府下の各種学校すべてを一括して扱っているから、両校の生徒数については、「大学報告」『早稲田大学学生現在表』その他に依拠せざるを得ず、従って数字が欠如している年が見られる。しかし卒業生数については、当編集所所蔵資料、卒業生名簿、および高等工学校が昭和十三年に発行した『早稲田大学附属早稲田高等工学校要覧』により、そのような欠落を免れることができた。

以下では、こうして作成された第五十八表・第五十九表のうち、おもに前者に基づき、先ず学部学生数の増減を、

第五十九表卒業生・修了生数(大正9―昭和23年度))

高等予科・高等学院の入学・修了生数の動向と睨み合せながら詳述し、その後で専門部・高等師範部・専門学校および工手学校・高等工学校について順次説述する。なお、第六十表と第六十一表に、旧制度下の学生・生徒が残存した大正九―十年度における大学部・高等予科の学生・生徒数、卒業生・修了生数を示しておく。

(「大学報告」より作成)

第六十一表 大学部・高等予科の卒業生・修了生数(大正9―11年)

(大学部は「大学報告」より,高等予科は

『早稲田学報』の修了式記事より作成)

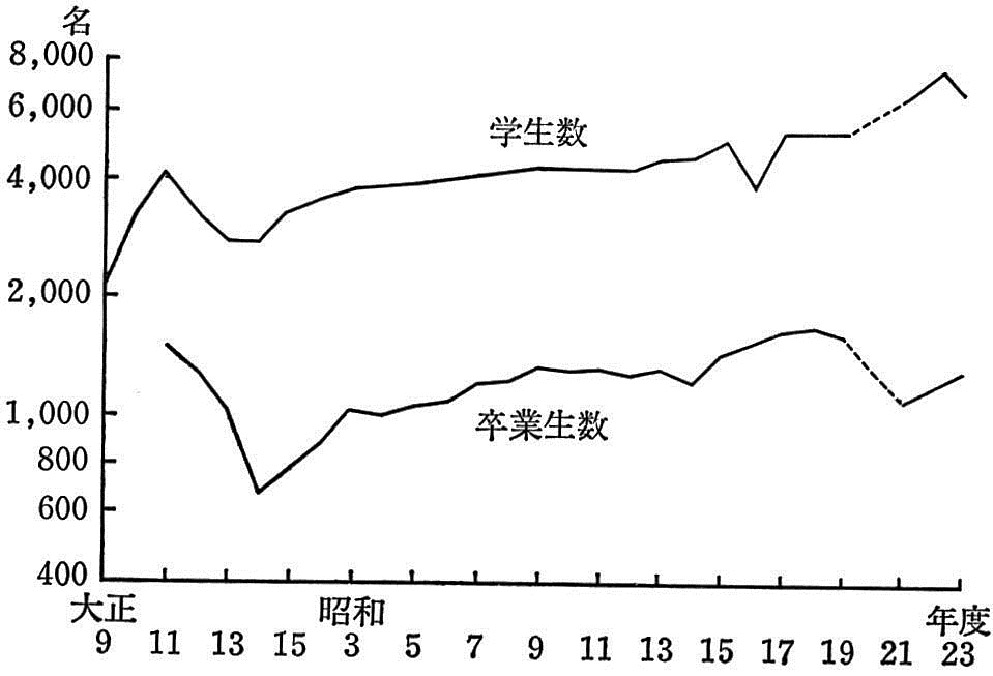

学部 第五十八表・第五十九表のうち学部学生数・卒業生数を図示した第六図は、学部の学生数が全体として増加傾向にあったものの、時期により、特に戦時期に、大幅な減少を経験した年もあったのを示している。すなわち、学部学生数の動向は、(一)大正九―十一年度の急増、(二)大正十二―十三年度の急減、(三)大正十四―昭和十五年度の順調な増加、(四)昭和十六年度の急減、(五)昭和十七―二十二年度における回復・急増という五つの比較的大きな変化が看取される。なお卒業生数も、昭和十五年度頃までは、学生数の推移とほぼ同一の傾向を示したが、それ以降はやや乖離する。すなわち十六年度から十八年度までかなり急激に増加した後、二十一年度まで大幅に低下し、次いで二十三年度にかけて再び増加し始めるのである。

大正九―十四年度における学生数の急激な変化は、過渡期の経過措置に由来した。第三巻七五頁で述べた如く、大正九年四月に大学令により発足した学部は、七年四月に二年制高等予科に入学し九年三月に修了した学生を一年生として迎え入れ、二、三年生は存在しなかった。次いで十年四月、十一年四月には、それぞれ八年四月、九年四月に二年制の高等予科に入学した学生が学部に入学し、十一年度に漸く第三学年まで完成した。先に見た九―十一年度における学部学生数の急増は、こうした大学令に基づく学部の発足当初における過渡的事情を反映したものである。

しかし、第五十八表の学生数には、その他に、同じく九年に設けられた「別格」制度による学生も含まれているものと推測される。学部入学者数の推移を示した八〇二―八〇三頁の第六十二表に見られる如く、大正九年度の学部入学者数は二、〇七八名であったが、それは十、十一年度の入学者数に比べて異常とも言えるほど多く、また九年三月の高等予科修了生数一、五九四名(第六十一表)をも遙かに上回ったからである。大正六年四月に修業年限が従来の一年半から二年に延長された高等予科に入学した学生は、大正九年度には既に大学部二年生となっていた(第三巻七五―七六頁)が、彼らは希望により、そのまま大学部に在籍して十一年三月に卒業するコースと、大学令により新設された学部の卒業者と同等の資格を得るため、特にこの年度の大学部学生のみを対象に設けられた別格各学部第一学年に転入して十二年三月に卒業するコースとのいずれかを選択できた。後者を選択した学生が別格生である。大正九年度に二年生となる大学部学生中で別格コースを選択した人数は不明であるが、九年度の学部入学者数がきわめて多数であるところを見ると、恐らく文部省は『文部省年報』を作成する際に、上記の九年三月に高等予科を修了し翌四月に学部に進んだ学生に、更にこの別格生を加えた人数を、九年度の学部在学生数としたのであろう。

しかし、学部入学者の減少は十、十一年度と続き、十二年度には九年の三分の一強の七四一名にまで低下してしまい(第六十二表)、また十二年三月には別格生を含む九年度に大量に学部に入学した学生が卒業したため、学生数は十四年度には十一年度の約三五パーセント減の二、七五四名となってしまう。尤も、これは学部により差があった。

再び第五十八表を見よう。第三学年まで具わった十一年度の学部学生数のうち、最大は商学部の二、一五九名、これに次ぐのが理工学部の九一四名で、両学部で全学部学生の七四パーセントを占めている。第二巻一一七八―一一七九頁で述べたように、明治末年から大正初年の大学部においても、商科の学生数が著しく多く、また商科に次ぐのが理工科であったが、大学令下の学部も、こうした従来の学生の学部別分布を継承したのである。けれども、この両学

第六十二表 入学志願者数・入学者数・入試競争倍率(大正9―昭和23年度)

部の学生数は十二年度以降十四年度に至るまで大幅に減少する。他方、他の三学部はこの間に学生数を漸増させたが、既述のようにこれら三学部の学生数はもともと商、理工両学部のそれに比べるとかなり少かったのであるから、全体として学部学生数は減少したことになる。こうした各学部の増減により、大正末年の各学部の学生数が、それ以前よりもかなりバランスのとれたものになっている事実は、学生分布を商・理工突出型から各学部均等型へ移行させる狙いが学苑当局にあったものと推定して誤りないであろう。

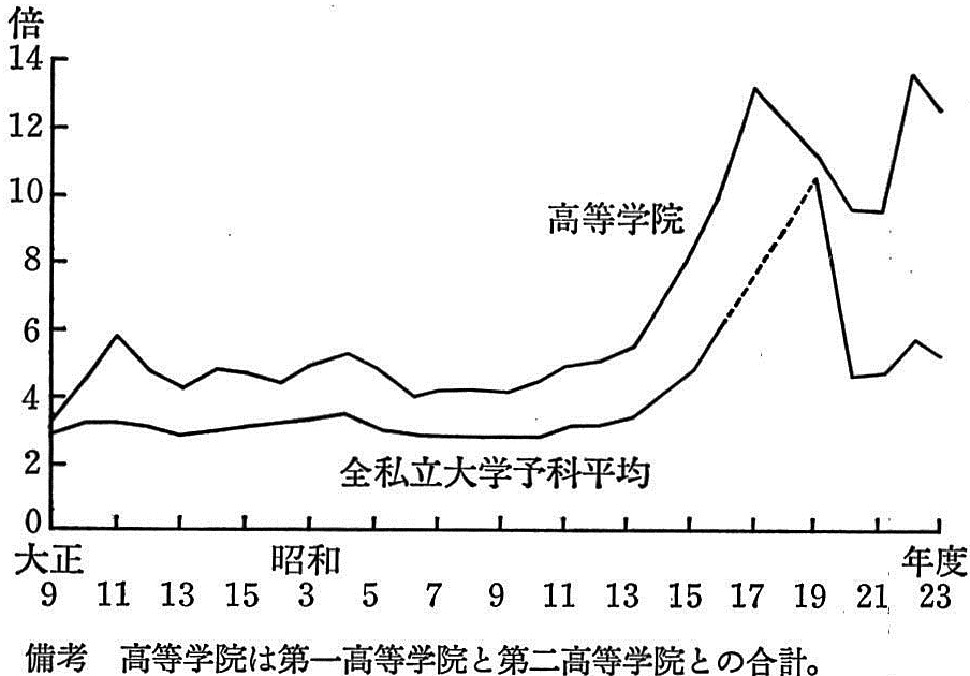

大正十四年度以降、学苑の学部学生数は増加に転じ、その後昭和十五年度まで安定的な増加が続く。増加の理由として重視されなければならないのは、入学志願者数漸増による入学難を緩和しようとする学苑当局の努力である。第六十二表によれば、高等学院への入学志願者数は大正末から次第に増加し、一般に「昭和恐慌」と呼ばれる昭和五、六年度の不況期から昭和七―九年度の景気回復過程の初期局面までは横這いで推移するものの、十年度以後は再び増加に転じた。第七図に示されているこの間の高等学院の競争倍率の推移にも、同様の動きが窺われる。

第七図 高等学院・全私立大学予科の入学試験競争倍率(大正9―昭和23年度)

学苑では昭和三年度に、高等学院の生徒定員を変更して競争倍率の低下を図った。大正九年度発足時の高等学院の一学年当り生徒定員は六〇〇名、また翌十年度に発足した高等学院第二部(大正十一年度に第二高等学院と改称)のそれは二八〇名であった。第二学院はその後定員を拡大し、大正十一年には両学院合せて一、〇〇〇名となっていたが、昭和三年には一、五〇〇名にまで引き上げられたのである。学苑当局は文部省への学則変更申請書類の中で、左の如く、昭和初年の学苑受験生の多くが痛嘆する入学難緩和のために収容力を増加するものであると説明している。

本大学附属高等学院ニ於テハ入学希望者逐年増加シ現在ノ学生定数ヲ以テシテハ纔カニ希望者ノ少部分ヲ収容スルニ過ギズシテ其ノ多数ハ入学難ヲ痛嘆シテ更ニ数年ヲ空費スルノ惨状ニアリ、是ニ於テ本大学ハ高等学院ノ校舎ヲ増築シ規模ヲ拡張シ学生定数及之ニ伴フ教員数ヲ増加シ設備ヲ整頓シテ以テ之ガ緩和ノ途ヲ講ゼントス

しかし、施設の拡張には限度があり、入学者の五倍前後の受験者のすべてを吸収しきれるものではなかった。生徒定員の増加と、上述の不況による志願者数の停滞とにより、学院の入学競争倍率は昭和四年度頃を境にやや低下し始めたものの、せいぜい五倍が四倍に低下したに過ぎず、やがて日本経済が不況から立ち直り志願者数が再び増加するにつれて、競争倍率も上昇して、昭和十一年度には再び五倍を超え、十四年度以降は更に凄まじく、太平洋戦争突入を前にして十六年度には十倍を超え、十七年度には十四倍に迫る勢いを示した。第七図が明らかにしているように、この時期には私立大学予科全体の入学志願者数が著増し、また官立高等学校への志願者も増加したけれども、この現象は早稲田において特に顕著であった。例えば『文部省年報』により、高等学院の競争倍率が十倍を超えた十六年度を見ると、全官立高校志願者数は四九、三五一名、これに対して全私立大学予科志願者数は七〇、五〇四名であった。一方、高等学院は私立中最高の一九、九八〇名に達して、私立の実に二八パーセントを占め、官立高校全体の四〇パーセントに相当する。因に、同じく志願者の急増していた専門部と専門学校と高等師範部と両高等学院の十六年度における入学志願者合計数は四万を超えた。学苑の戦時体制はこうした中で始まったのである。

十六年度以降の急激かつ大幅な増減については、第三巻第七編第十一、十二章で詳述した戦時下における大学教育上の非常措置である修業年限の短縮、在学徴集延期制の停止、学徒出陣の開始等との関連を考慮する必要がある。先ず十六年度の一時的な減少は、同年十月の勅令「大学学部等ノ在学年限又ハ修業年限ノ臨時短縮ニ関スル件」、および陸軍・文部省令「在学徴集延期期間ノ短縮ニ関スル件」により、それまでの入営延期期間が一ヵ年短縮されるとともに最高学年在学生は在学中に徴集されることになったためである。すなわち、十七年三月末日に卒業する予定であった学部・専門部・専門学校の三年生と高等師範部の四年生とは、この勅令・省令のため十六年十二月に繰上げ卒業となり、翌年二月に入営することになった。既述のように、『文部省年報』では、大正九―昭和十七年度の学生・生徒数は、各年度とも年度内の三月一日現在のものを掲げているので、十六年度の学生数はそれ以前とは異り、主として第三学年を欠き、第一、第二両学年を中心とする学生数となってしまったのである。

そこで、十七年四月に新入生を迎え入れた十七年度には三学年とも揃い、従って学生数も十五年度の水準に回復する筈であった。事実、第五十八表から明らかなように、十七年度の学生数は回復どころか、十五年度のそれを約五〇〇名も上回るほどまでに増加している。しかし、十六年に学部で行われた繰上げ卒業は、翌十七年九月に再び実施された(第三巻一〇三三頁)。他方、高等学院も最高学年の修業年限を六ヵ月短縮し、十八年三月に予定されていた修了式を十七年九月に挙行した。この高等学院の繰上げ修了生が同年十月に学部に進学したから、十七年度においては一年生が十七年四月入学者と十月入学者の二学年分在籍し、十六年度と同様に三年生を欠くものの、学生数から見れば、一見三学年が揃っているかのような観を呈するのである。しかも、この十七年度の学部入学者の大部分を占める十六、十七両年度の高等学院修了生数が、それ以前に比べてかなり増加していたため、十七年度の学部学生数は十五年度を更に上回った。第六図に見られる昭和十五年度以降における卒業生数の動向と学生数のそれとの乖離は、このような非常措置に由来したのである。

この十六、十七年度の高等学院生徒数増加の背景には、先に述べた入学競争倍率の凄まじい上昇が存在した。既に指摘した如く、この時期には一般に私立大学予科志願者数が著しく増大したが、学苑においては特に顕著に見られた。学苑では、理工学部の応用金属学科増設に伴う昭和十三年度の第一高等学院理科定員の二四〇名増加(第三巻一〇〇〇―一〇〇一頁)、十九年度における理工学部土木工学科、石油工学科増設による学院理科定員四四〇名の五二〇名への増加(同巻一〇一〇頁)など、理工学部の充実とともに第一高等学院理科生徒定員の増加も図られ、第六十三表に示される如く、学部学生のうち理工学部は徐々にその比重を高めた。理工学部の充実それ自体は、昭和恐慌からの回復過程、ならびにそれに続く戦時経済への移行による日本経済の重化学工業化の著しい進展による技術者需要の急激な膨張に照応するものであったけれども、志願者数の急増は、文科系でも生じていた。

第六十三表 学部学生の文科系・理科系別構成比(昭和15―23年度)

第六十四表 高等学院志願者数の文科・理科別内訳(昭和10―23年度)

(『早稲田学報』掲載の「校報」記事より作成)

第六十四表には、昭和十年度以降の高等学院の文科・理科別入学志願者数の推移が示されているが、日米関係が極度に悪化するまでは、第一学院では理科への志願者数が文科のそれを遙かに上回っていた。例えば昭和十年度には、文科の一、四四七名に対し、理科はその二倍以上の三、四七〇名であった。その後、理科への志願者数は急増し、十七年度には八、〇〇〇名を超えたが、この間の文科の伸びはそれ以上で、理科が十七年度にピークを迎え、その翌年には志願者数が半減するのに対して、文科は十八年度にも増加し、遂にこの年に理科を上回ったのである。他方、文科のみの第二学院もこの間に志願者数を急増させ、昭和十年度に二、二〇六名であった同校の志願者数はその後一貫して増加を見せ、十八年度には第一学院の文科の八、〇〇〇名余を上回る九、五〇〇名余となった。こうした中で、学苑当局は昭和十一年度以降十六年度までほぼ毎年高等学院入学者を増加させたが、それは既述の昭和三年の高等学院定員改正と同様、志願者の入学難を多少なりとも緩和しようとの配慮から出たものと思われる。なお、十九年度の志願者の内訳は不明であるが、第六十二表を見るとこの年度の高等学院志願者総数は激減しているから、第一学院の文科、第二学院に対する終戦年までの志願者総数は十八年度がピークであったと考えてよかろう。

連合国軍の攻勢による海外からの物資補給路の寸断や空襲の激化による生産設備の破壊等により、軍需工業のみならず国民生活そのものが困窮の極に達した昭和十八年末から終戦直後までは、全体として理工学部を中心に学生数が増加した一方で、戦時下における超非常措置とも言うべき学徒出陣の開始により、休学生が急増した時期であった。

右に見たように、繰上げ卒業による十六年度の学生数の急減は、十七年度に新入生が通常の二学年分入学したため直ちに回復し、それ以降十九年度までほぼ横這いで推移したが、太平洋戦争下における学生数の動向を学部別に見ると、理工学部は学生数を増大させ、十八年度には太平洋戦争開始直前の十五年度の一・五倍以上の一、二九九名となり、全学部学生数中における比重を急速に高めた。更に十九年度には、「容易ナラザル戦局ノ推移ニ対処シ国内情勢ヲ一層強化スル為」に、学苑当局は学部・学院・専門部の理科系学生・生徒定員を増加した反面、文科系定員の削減を断行した。

他方、学徒出陣が開始された十八年末以降、休学生数が急増した。すなわち、八一〇―八一一頁の第六十五表に見られるように、唯一強制的な学徒出陣を免れた理工学部においてのみ、休学生の比率が在学生の一〇パーセント程度であったのに対して、文科系学部、特に政・法・商の三学部においては八〇パーセント前後が休学生で、理工を含む全学部の平均でも六〇パーセント以上に達するという異常事態に陥ったのである。こうした休学生数の増加は、それが学徒出陣開始直後に生じたこと、そして在学中に出征した者のうち最高学年以外の学生・生徒は休学生扱いされたこと(川口浩「早稲田大学戦争犠牲者調査について」『早稲田大学史記要』昭和六一年三月発行第一八巻二九二頁)から、学徒出陣によるものであることは疑問の余地がない。こうした休学生数の増加に加え、既述の在学年限の短縮(第七編第十一章第四節)や、空襲による教育施設の破壊(本編第五章)、更には理工学部を中心とする残留学生の学徒勤労動員(本編第四章)のために、学苑の各学部本来の教学的機能は停止状態に等しかったと言っても過言ではない。

終戦後、こうした非常措置は直ちに撤廃されると同時に文系・理系別構成も改められ、太平洋戦争以前への回帰が図られた。先ず二十一年に学生・生徒定員を変更したが、左に掲げる文部省への申請書から明らかな如く、戦時下の十九年に「教育ニ関スル戦時非常措置方策ニ基」づいて大幅に減少された文科系学生の拡大がその目的であった。

本大学法文系各学部学生定員並附属高等学院文科生徒定員ハ昭和十九年四月教育ニ関スル戦時非常措置方策ニ基ク整備ニ依リ三分ノ一ニ削減セラレ僅カニ四百四十名ヲ以テ現在ニ至レリ、然ルニ事態ハ今ヤ一変シ玆ニ新日本ヲ建設センガ為社会各層ノ指導者タルベキ多数ノ人材育成ヲ焦眉ノ急トスルニ際シ現在定員ヲ以テシテハ最高学府トシテ到底澎湃タル文化活動ニ寄与スルヲ得ズ、況ヤ我ガ国未曾有ノ変革ニ邁進シ真ニ国家存立上緊要ナル施策ヲ講ズベキトキニモ拘ラズ此ノ絶好ノ機会ヲ逸シ悔ヲ百年ニ残スガ如キハ教育ノ任ニ当ル者ノ誠ニ忍ビザルトコロナリ

続く二十二年にも再度定員が変更された。空襲による施設破壊および学生数の急増により教育条件が極度に悪化した理工学部の縮小と、二十一年に続いて文科系学部の拡大とを図ることが、その眼目であった。学苑当局が文部省に提出した申請書には、その変更理由が次の如く記されている。

理工学部は戦時中国家の要請に従つて学生の定員を五百二十名に増加したが、終戦後戦災のため失つた設備の急速な復興の困難な現状に於て、教育の十全を期する為定員を旧に復し四百四十名に変更する。但し減員した八十名はこれを法文系各学部に均等に配分して近時漸増しつつある入学志望者の要請に応えることとしたい。尚右の措置は昭和二十二年度附属高等学院の採用人員から逐次実施するものであつて学部に適用するのは昭和二十五年度からである。

こうして終戦後、学苑当局は戦時下の非常措置に基づく文科系の縮小と理科系の拡大を旧に復するよう改め、「我ガ国未曾有ノ変革」への対応を図ったのである。なお、二十二年度の理工学部の定員変更の実施時期は、右の如く二十五年度とされていたが、文科系学部の拡大は二十一年度から直ちに実行されたため、翌二十二年度には文科系学部学生数の増加による全学生数の増加、ならびに理工学部の比重低下が生じた。すなわち先の第五十八表によれば、二十一年度の学生総数は六、八五二名、翌二十二年度には大学令下の学部では最高の七、七七三名を記録している。終戦直後の二十一、二十二年度には、戦時期から引続き理工学部が学生数を増加させていたが、他方、二十一年度に拡大された文科系学部も、文学部を除き、すべて理工学部以上に学生数を増大させ、その結果、理工学部の学生数の比率は低下に転じたのである。

しかし、第六十五表によると、文科系学部の休学生数は相変らず多く、二十一年一月末において、なお四〇パーセント近くの高水準にあったことが知られる。戦地に赴いた学生で#waseda_tblimg(4_0841)

帰還せずまだ完全に復学していない者が多数あったからであろう。その後休学生もかなり減少し、二十三年初頭になると、商学部は二五パーセントとなお高い水準にあるものの、全体として休学生率は一〇パーセント強にまで低下し、漸く学苑は平常に戻りつつあった。こうした中で、占領下における一連の教育改革に基づいて大学令による学部は廃止を決定され、その使命を二十四年に発足する新制学部に譲ることになるのである。

大学院 大学令下の学苑には大学院が設置され、学部が第一回卒業生を出した大正十二年に実質的に発足したが、第五十八表を見ると、発足当初は大学院の学生数はきわめて少く、三〇名にも満たなかったことが分る。けれども、その後小刻みに変動しながら徐々に増加し、昭和十一年度には戦前のピークの一七八名となった。翌十三年度以降は減少して十四年度に十一年度の四分の一以下の四三名となる。

その後、既述(第三巻九八四―九八五頁)の如く、国家の研究補助金によって少壮学究を養成するための特別研究生(第一期課程二年、第二期課程三年)が大学院に置かれた十八年度にかけて一時的に増加の兆しが見られたものの、翌十九年度に再び減少し、二十年度には五〇名以下となってしまう。しかし終戦後は急増し、二十三年度には二〇四名となって、戦前・戦中を通じて最高の一七八名を大きく上回った。

大学院学生の内訳を示した第六十六表を見ると、昭和十八年度までは理工系統がきわめて少数で、大半は文科系統の学生であり、また、この文科系の多くは留学生であった。文科系を中心とする留学生の増減が大学院学生総数の変動に与えた影響は大きく、昭和初期の学生数増加は主として文科系留学生の増加に起因した。例えば戦前のピークであった昭和十一年度の場合には、全学生一七八名の三分の二に近い一〇五名が留学生であった。因に、この年度の学部学生数四、三二四名のうち留学生は六七名に過ぎなかった(六二五頁の第五十五表参照)から、大学院における留学生の比重の大きさが知られよう。反対に、日中戦争が激化した昭和十二年度以降の大学院学生数の減少は、留学生の減少によるものであった。

しかし、こうした状況は終戦間近の昭和十九年度に変化した。文学部系統を除く文科系が激減して理工系が急増し、上述のように学生総数も増加の兆しを見せたのである。この理工系の増加は、昭和十八年に導入された特別研究生の選考基準が、主に戦争遂行に必要な事項の研究者に限定され、電波、航空、船舶等の理工系分野に集中したためであろう(第三巻九八四―九八五頁参照)。

戦後の学生数の急増は、戦時期に激減した文科系の増大に由来する。中でも増加が著しかったのは、文科系の中で唯一戦時期に減少を免れた文学部系統で、二十三年度には、総数二〇四名の半数近くの九四名にも及んだ。他方、理工系は二十一、二十二年度には増加したが、二十三年度に減少し、全体の一割以下となってしまう。なお、戦後は全学部を通じて留学生が皆無であった。

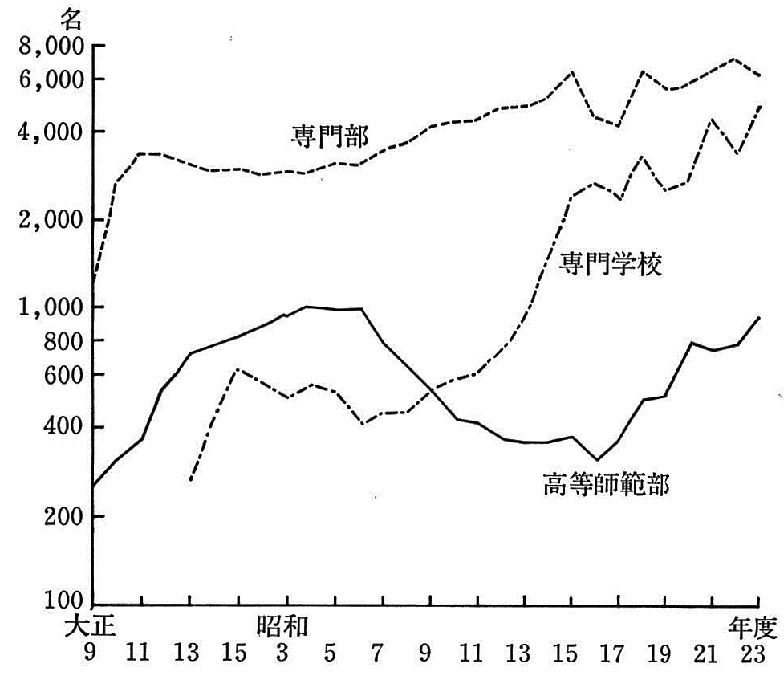

専門部 次頁の第八図によると、専門部の生徒数は、学部学生数と同じく趨勢的には増加傾向にあったと言えるが、大正九年度から十一年度にかけて増加した後、十四年度まで漸減し、その後は昭和四年度頃まで横這いを続け、十五年度まで大幅に増加した。太平洋戦争が勃発した十六年度に急減したが、十八年度には十五年度の水準までほぼ回復し、それ以後は翌十九年度に若干減じたものの、二十三年度まで十五年度の水準をほぼ維持している。

第八図 専門部・高等師範部・専門学校の生徒数(大正9―昭和23年度)

第六十七表 専門部の志願者数・入学者数の内訳(昭和14―23年度)

昭和十五年度までの生徒数増加を学科別に見ると、政・法・商各科いずれも増加しているが、中でも顕著なのは法律科であった。昭和四―十五年度に専門部の全生徒数は二、八九〇名から六、三三六名へと二倍以上の大幅な増加を示したが、この間、増加率が最大だったのは法律科で、四八〇名から一、五三九名へと三倍以上に伸びている。十四年度以降の生徒数増加要因として注目されるのは、十四年度における工科の新設である。第三巻一〇一二―一〇二〇頁に説述した如く、工科は、「東亜新建設ノ状勢ニ伴ヒ我ガ国工業ノ進展ヲ望ムコト益々切ニシテ就中中等工業技術者ノ需要急ヲ要スル」との現状認識に基づき十四年度に三学年総定員八四〇名を以て開設されたので、第六十七表から明らかなように、発足当初から工科への志願者数はきわめて多く、入学者数の十倍近くにまで及び、学苑当局の判断に誤りはなかったと言えよう。そのため翌十五年度には、総定員を九六〇名にまで増加した。

十六、十七年度の急減は既述の繰上げ卒業に起因したが、その後の回復要因には工科の更なる拡充を指摘できる。既述の工科人気はその後も衰えず、十八年度まで同科への志願者数は毎年二、〇〇〇―三、〇〇〇名であった(第六十七表)が、十九年度には一挙に九、〇〇〇名近くにまで膨れ上がった。こうした中で、十七、十九、二十年度と、十七年度以降は毎年のように定員枠の拡大が図られ、遂に終戦直前の二十年度には、一学年当り定員が八〇〇名とされた。これは言うまでもなく二十年の入学者から適用されたから、結局のところ、二十二年には総定員が、発足時の八四〇名の三倍近くの二、四〇〇名となる予定であった。その上、工科は理工学部と同様、強制的な学徒出陣の対象から除かれたため、十八年末以降も、次に述べる文科系三科に比して休学生比率が低かった。

他方、文科系では、学部・高等学院文科と同様、縮小が図られた。政・法・商の文科系三学科への志願者数は十四―十八年度に急増した(第六十七表)が、十九、二十両年度には激減すると同時に、それまで一、七〇〇名であった三学科一学年当り定員合計が、十九年度に、それぞれ三〇〇、二五〇、三〇〇の都合八五〇名と半減されたのである。しかも、十八年末の学徒出陣後は工科と異り休学生率が三〇パーセント以上とかなり高かった(第六十五表)。終戦後、定員に関しては学部と異って戦前への復帰が図られることはなかったが、実際の学生数の動向を見ると、戦時下に急膨張した工科の縮小と、逆に縮小された文科系三学科の回復とが企図されていたのは明白である。

高等師範部 これまでに見た学部・専門部と異り、高等師範部の生徒数に関しては、趨勢的な増加傾向が観察され得ない。すなわち、第八図によれば、高等師範部の生徒数は大正十年度から昭和初頭にかけて増加した後、昭和恐慌期以後減少に転じ、十三年度まで持続する。その後、十五年度まで小康状態を保ったものの、十六年度には急減した。この十六年度の急減は、既述の学部や専門部と同様、繰上げ卒業の影響によるが、それ以前の減少は、先に見たこの時期の学部学生数や、あるいは同じく第八図に描かれた専門部・専門学校の生徒数の推移と、際立った差異を示している。尤も、その後は増加傾向に転じ、二十三年度には漸く昭和初頭の水準にまで回復した。

昭和恐慌期から昭和十三年度までの減少は、恐らく、この時期の志願者数の減少傾向と関係があろう。第六十二表を見ると、高等師範部の志願者数は昭和七年度から十三年度まで漸減し、それとともに入学者数も減少する傾向を示している。上述した如く、日本経済が不況から回復するとともに重化学工業化が著しく進展し、高等学院への入学志願者数が増加するのがこの時期であったが、教員志願者は漸減し、生徒の質の低下を憂慮した学苑当局が従来と同様の厳格な入学条件を受験生に課したため、こうした入学者数・生徒数の漸減をもたらしたのであろう。

十七年度以降は志願者数が急増し、入学者数の増加と生徒数の回復が見られたが、増加要因として、十七年度に国民体錬科が新設され、国語漢文科、英語科と合せて三科編成となったことが挙げられる。国民体錬科の設置は、第三巻九六六―九六八頁で述べたように、修身科および体錬科の教員養成のためであるが、国語漢文科、英語科の一学年当り定員がそれぞれ一〇〇名であったのと同じく、新設の国民体錬科のそれも一〇〇名とされた。

尤も、翌十八年度には「敵性語」教員に対する需要減退により英語科の生徒募集が一時中止され、続く十九年度には国語漢文科の一学年当り定員の一〇〇名から五〇名への減少を余儀なくされた。また、高等師範部の在学修業年限は、昭和七年度に予科を廃して本科のみの四年制に改められた(第三巻六九二頁)が、十九年度には在学修業年限が四年から三年に短縮されてしまった(本編五二頁)。このように制度面から見れば、国民体錬科増設という生徒増加要因よりも、非常措置による減少要因の方が遙かに強力であった。更に、学部・専門部と同様に、休学生が急増し、休学生率は学部の六〇パーセントには達しなかったが、それでも五〇パーセントと異常に高い水準にあった(第六十五表)。生徒数の大幅な増加は、教育環境が以上のように制度面で極度に悪化する中で、教員・施設の遊休化をできる限り防ぎ壊滅だけは免れるための、学苑当局に残された唯一の方策であったに違いない。

終戦後の二十一年四月より、高等師範部は四年制に復旧した。同時に社会教育科が新設され合計四科となったが、十七年四月に四年制の国民体錬科に入学し二十一年三月に卒業する予定であった生徒は、殆ど全員兵役に就いていたために復学が遅れ、二十二年三月卒業となり、また、十八年四月入学の四年制の生徒と十九年四月入学の三年制の生徒も二十二年三月に同時に卒業したので、生徒数は一時的に減少する。しかし、その後は順調に増加する兆しを見せ、二十三年度には漸く戦前期のピークである昭和四年度の一、〇〇〇名を若干下回る九三〇名にまで回復した。

専門学校 夜間の専門部である専門学校の生徒数の動向で何よりも特徴的なのは、昭和十年代から二十年代初頭にかけての大幅な増加である。尤も、それとて学部あるいは専門部と同様、必ずしも一貫して増加傾向にあったわけでなく、太平洋戦争突入直後の十六―十七年度、敗戦の濃厚となった十八―十九年度、および終戦後の二十一―二十二年度など、戦時・戦後には急減した時期も見られる。

先ず、昭和初頭から十五年度頃までの増加を学科別に見ると、政治経済、商両科の増加が顕著で、両科に比べると法律科の伸び悩みが目立つ。そもそも専門学校発足当初から、法律科には政治経済科や商科の半分程度しか生徒が在籍していなかったのであり、こうした状況はその後も続き、商科が初めて一、〇〇〇名台に乗せた昭和十五年度に、政治経済科も九六八名と一、〇〇〇名近くにまで達したが、生徒数の増加が伸び悩んだ法律科だけは三一一名と、政、商両科の三分の一程度に過ぎなかったのである。尤も、十六年度以降は法律科の増加が急で、このようなアンバランスは徐々に解消されつつあった。

十七年度の減少は、既述の十七年九月の繰上げ卒業の影響によるものである。第五十八表に掲げられた同年度の専門学校生徒数は、学部の場合と同じく、主に第三学年を欠く第一、第二両学年のみのものである。なお、これまた学部と同様、繰上げ卒業が最初に行われたのはその前年度の十六年度であるが、同年度の生徒数が減少どころか増加さえ示しているのは、第六十二表から明らかなように、十五、十六両年度の入学者数がそれ以前に比べて飛躍的に増加したためであろう。専門学校の入学定員は、学部・高等学院・専門部・高等師範部の文科系定員が削減された昭和十九年度には、従来の三科合計一、〇〇〇名から五〇〇名に半減した。十九―二十年度の生徒数の減少は、このためである。先に見た専門部と同様に、専門学校でも終戦後定員数は変更されなかったが、第六十二表に見られる如く、同校志願者数の増加の中で入学者数は二十年度以降徐々に回復に向い、二十三年度には戦前最高の十六年度の一、六三七名をも上回る一、八七八名が入学を許可された。また休学生率も低下し、二十三年一月には一パーセント以下となった(第六十五表)。次編第一章で詳述するように、二十四年度に発足した新制学部の「最も特異な点」と言われたのは、この専門学校を継承、発展させた夜間学部たる第二学部の設置であるが、そうした学部の新設にも、終戦後における以上の如き専門学校に対する人気の復活が影響したと考えられる。

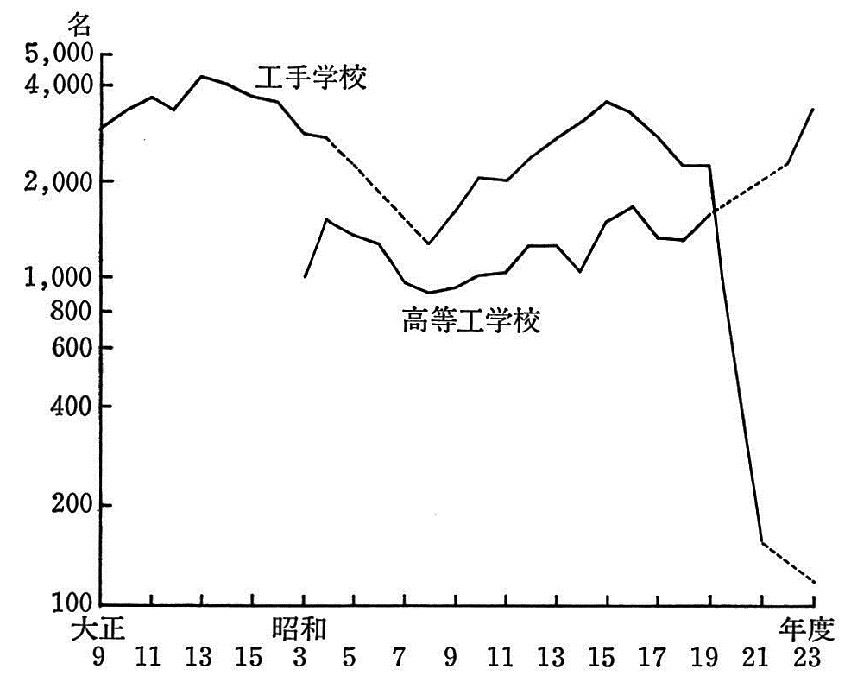

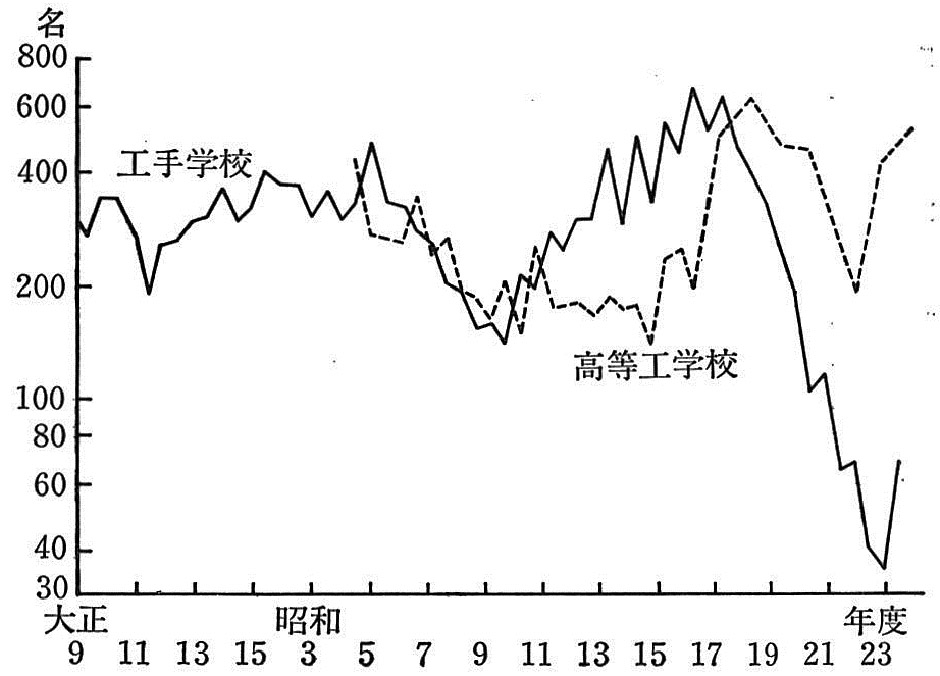

工手学校・高等工学校 技手もしくは職工長の養成を目的として明治四十四年に開設を見た夜間の各種学校である付属早稲田工手学校、および工手学校の上級校として昭和三年に創設された同じく夜間の早稲田高等工学校の大正九―昭和二十三年度における生徒数の推移は、第九図に図示されている。

第九図 工手学校・高等工学校の生徒数(大正9―昭和23年度)

工手学校で印象的なのは、大正十三年度および昭和十五年度を頂点とする二つの山の存在である。すなわち、同校の生徒数は大正九年度から十三年度まで、首都が関東大震災に見舞われた十二年を除けば、ほぼ順調に増加した後、金融恐慌、昭和恐慌と景気後退の続いた昭和初頭に低落の一途を辿り、昭和八年度には大正十三年度の生徒数四、二九九名の三分の一以下の一、二八五名にまで激減した。その後は盛り返して、昭和十五年度には三、五七九名にまで回復したが、十六年度以降生徒数は再度急減し、二十年度には十五年度の八七パーセント減の四八〇名となってしまった。こうした減少傾向の中で、二十一年度、新制への切り替え措置として夜間中学校に相当する四年制の早稲田工業学校が新設され、工手学校生徒を同校に移行するとともに工手学校は生徒募集を中止し、二十三年十月限りで廃校となった。なお、工業学校が高等学校に昇格する形で二十三年四月に夜間四年制の早稲田大学付属早稲田工業高等学校が創設されるが、これについては次編第二章で詳述する。

尤も、以上のような生徒数の推移のみを以て工手学校の盛衰を語るのは、一面的理解の謗りを免れまい。すなわち、大正十一年に二年十ヵ月から三年に延長されたのを始めとして、昭和三年、七年、十一年、十六年と都合五度に亘る修業年限の変更が、第九図に示した生徒数の推移に反映している可能性があるからである。しかし、学年別生徒数もしくは入学者数については、残念ながら現在のところ記録が発見されないので、卒業生数の動向を見ることにする。

工手学校の卒業期は、大正九年度から昭和十二年度までは各年度とも七月と二月の二回、十三年度以降も、十八年度のみは十九年三月の一回であったが、それ以外の年度ではすべて十月と三月の二回卒業生を送り出した。こうした各回ごとの卒業生数の動きを図示した第十図を見ると、卒業生数は、先ず大正九年度から昭和五年度にかけて、かなり大幅な変動を繰り返しながらもほぼ横這いで推移し、その後は、昭和十年度にかけて激減した後増加に転じ、十六、十七年度にピークを迎え、以後は減少の一途を辿っている。全く同一というわけではないが、昭和恐慌期の減少とその後の急増、戦時下から戦後にかけての激減という点では、先の第九図とほぼ一致した動きが見られる。

第十図 工手学校・高等工学校の卒業生数(大正9―昭和23年度)

夜間二年制の高等工学校についても、工手学校とある程度似通った動向が看取できる。すなわち昭和三年度に創設された同校は翌四年度に第二学年まで完成するが、工手学校と同じく八年度まで生徒数は減少の一途を辿る。その後九年度以降は徐々に回復に向い、十四年度に一時的減少を見た後、十五年度に応用化学科が増設されて五学科編成となり、更に翌十六年度には定員増大により生徒数が再び増加するが、太平洋戦争下の十七、十八年度には減少、停滞する。尤も、航空機科、電気通信科、木材工業科の三科が増設された終戦直前の十九年度には増加した。この後二十、二十一両年度のデータは欠けているが、二十二年度から二十三年度にかけて生徒数が大幅に増加して戦前の水準を大きく上回る二、〇〇〇―三、〇〇〇名となっているので、戦後は増加傾向にあったと見てよかろう。一〇三六頁で述べるように、工手学校とは異り高等工学校は「高等学校にすれば格下げになり、といって学部では釣合がとれない憾みがある」ために、生徒数が右の如く著増していたにも拘らず、新制への移行に際して廃校の憂き目を見るが、学校の系譜上はともかく、社会的機能から見れば、夜間の勤労学徒に比較的高度な工業教育を授けるという高等工学校の役割は、二十四年に新制学部の一つとして設立された夜間の第二理工学部に引き継がれたと考えてよかろう。

なお、発足当初二年であった高等工学校の修業年限は、昭和十年度に二年半に延長され、更に十四年度には三年に変更、また、入学時期も同年度にそれまでの一年度二回から一回に改められた。それゆえ、工手学校の場合と同様に、こうした制度的要因の影響を吟味しなければならないが、ここでもまた一学年当り生徒数や入学者数が不明なので、卒業生数の動向を手掛かりにしよう。

同校は昭和五年三月に第一回卒業生を送り出した後、十一年度を除くと、十五年度まで各年度とも十月と三月の二回卒業式を行ったが、十六年度以後は入学回数と同じく卒業式も一回となった。ただし、十六年度から二十年度までは繰上げ卒業が行われたので、十六年度には十七年三月に予定されていた卒業式が十六年十二月に繰り上げられ、十七年度以降は九月に卒業式が行われたのである。さて、同校の卒業生数を示した第十図を見ると、昭和五年三月から十年十月まで減少傾向にあった後、横這いとなり、昭和十七年度に大幅に増加し、十八年九月の卒業生をピークとして以後二十一年度まで激減したが、二十二年度には再び増加し始めた。十七年度の大増加は、入学回数が十四年度入学者から一年度二回から一回に変更され一学年当り生徒数がそれまでの約二倍とされたためであろう。先の生徒数の動向と比べて大きく異る点は、戦争末期の大幅な落ち込み、および戦後は著増と言うほどではなく回復程度にとどまった点であるが、いずれにせよ、終戦後直ちに高等工学校に対する社会的ニーズが復活したことは間違いあるまい。

第六十八表 教員就退任および担当科目(大正九年四月―昭和二十四年三月)

一、外国人人名の表記は当時の方式に従った。

一、科外講義および短期の特別講義のみ担当の教員や、講義を担当しない理工科の顧問および科長や、助教・助手・教務補助や、配属将校や、工手学校・高等工学校・工業学校・工業高等学校・工芸美術研究所付属技術員養成所にのみ在任の教員は、確認し得た限り本表から省いた。

一、在任期間のローマン数字は東京専門学校時代を含む明治期の年・月を、イタリック数字は大正期の年・月を、ボールド数字は昭和期の年・月を、それぞれ表し、*印は大正九年三月までの在任期間に中断があることを示す。更に昭和二十四年四月以降に亘る在職者については→で示した。

一、年の(?)はその年に在職していたかどうかを確認できなかったことを示し、月の項の?は何月か不明であることを示す。

一、担当科目は本表対象時期の科目(担当予定科目を含む)のみを示し、空欄は学苑の公式記録に記載が欠けていることを表す。本表対象時期以外の担当科目については、第一巻または第二巻を参照されたい。

一、科外講義の科目は、確認し得た限りこれを省いた。